今回サイサチでは東海大学先進生命科学研究所 荒井堅太准教授にお話しをお伺いしました。本インタビュー記事では生物への理解を化学の力で挑む荒井准教授のチャレンジをお伝えします。

目次

インタビュー「化学の力で生物を理解、有機化学×生物学の挑戦」

化学は生命を解き明かす最強のツール。有機化学×生物学のフロンティア

――先生が取り組まれている「有機化学×生物学」という分野の魅力について、これから研究を始められる方々に向けて教えていただけますでしょうか。

化学と生物学の両方を専門的なバックグラウンドとして研究されている方は、国内ではまだそれほど多くないかもしれません。しかし、生物という現象を深く見ていくと、その根底にあるのは化学反応の集合体です。私にとって化学は、生物学という現象を理解し、解き明かすための唯一のツールだと考えています。

化学の力を使って生物を理解し、時には制御する。それは、ある意味で自然の摂理に人の手を少し加えることで、新しいフロンティアを切り拓く行為とも言えます。この点に、本分野の大きな面白さがあると感じています。この魅力を学生たちに伝えたいのですが、なかなかうまくいかないのがもどかしいところですね。

――私たちの身体の中で起きていることは、すべて化学反応であると。本当に魅力的な分野だと思います。 今後さらに挑戦したいことや、解決したい課題、先生ご自身の展望についてお聞かせいただけますか

少し専門的な話になりますが、生体内での化学反応は、試験管の中で起こるような均一な反応とは大きく異なります。生体は、例えば「液-液相分離」という現象を利用して、フラスコの中とは全く違う、平衡かつ動的な〝反応空間〟を巧みに作り出していると考えられています。

私たちの大きな挑戦は、この特殊な〝反応場〟を化学の力で再現することです。生物が持つ巧みな機能をただ模倣するのではなく、人工的に作り出した反応空間の中でさらにその機能を強化し、生物らしい、新しいシステムを創り出せないかと考えています。

〝反応場〟の制御が拓く未来。創薬の常識を覆す新たな挑戦

――先生の研究が今後どのように発展していくのか、非常に楽しみです。

その研究の先に、先生が見据えている社会の未来像、例えば「研究成果がこのように使われ、世の中が良くなっていってほしい。」といった展望はございますか。

究極的な目標は、やはり疾患の治療に貢献することです。先ほどお話しした〝反応場〟を自在に制御できるようになれば、タンパク質の立体構造を巧みにコントロールすることが可能になります。そうなれば、抗体医薬やインスリンといったバイオ医薬品の生産効率を飛躍的に向上させられるかもしれません。現在、その多くを動物細胞に依存している抗体産生なども、人工的な環境下で、化学修飾を加えた新しい機能を持つ抗体を創出できる可能性があります。

また、アルツハイマー病などの神経変性疾患に対しては、現在は原因物質の生成を阻害したり分解したりするアプローチが主流ですが、体内の〝反応場〟そのものを強化できれば、そもそも異常なタンパク質が生成されないようにする、という予防や根治治療に繋がるかもしれません。創薬や医療の分野と深く交わることで、研究成果が最終的に社会へ広く波及していくのが私の理想です。

――薬を投与して、ある標的を壊すというアプローチが主流の中で、環境そのものを変えてしまうというのは、まさに新しい創薬のモダリティ(治療手段)と言えますね。

そうですね。体そのものに、疾患を防ぐ新しい機能を付与する、というイメージです。

「国内ラボ留学」で成長を実感。分野を越えた交流が研究を加速させる

――ここまでお伺いしてきた研究は、薬学など他の分野の専門家の方々と連携しながら進めていらっしゃるのでしょうか。

はい、共同研究という形で連携しています。私は有機化学をベースとしており、そこまで深い生物学を専門としているわけではないので、専門的な部分はそれぞれの専門家の方々と協力しながら研究を進めています。

――少し話題は変わりますが、先生のプライベートについてもお聞かせください。研究以外に熱中していることや、趣味などはございますか。

釣りが趣味でして、特に淡水のバス釣りをやっています。これはもう小学校の頃から続けているんですよ。

研究で行き詰ったり、考えがまとまらなかったりする時に、釣りに出かけます。キャスティングをしていると、何も考えずに頭の中を真っ白にできる。私にとって唯一のリセットする時間なんです。この辺りですと、相模川に行ったり、私が住んでいる秦野市の震生湖に行ったりします。

――自然の中でリフレッシュする時間が、また新たな研究への活力になるのですね。

続いてですが、先生が所属されている研究室のPRポイントを教えていただけますか。

はい。一つは、これまでお話ししてきたように、私たちの研究室では化学だけでなく、生物学に深く関わる研究もできる点です。生物化学という分野に興味がある学生さんには、きっと楽しんでもらえる環境だと思います。

もう一つは、他大学との活発な共同研究です。特に国立大学の研究室との連携が多く、その一環として「国内ラボ留学」のような取り組みも行っています。例えば、学生に東北大学の研究室へ一定期間行ってもらい、現地の先生や学生と交流しながら実験を進めてもらうのです。普段とは違う環境で刺激を受けることは、学生にとって大きな成長の機会となり、自信にも繋がると考えています。

――それは学生にとって非常に貴重な経験ですね。

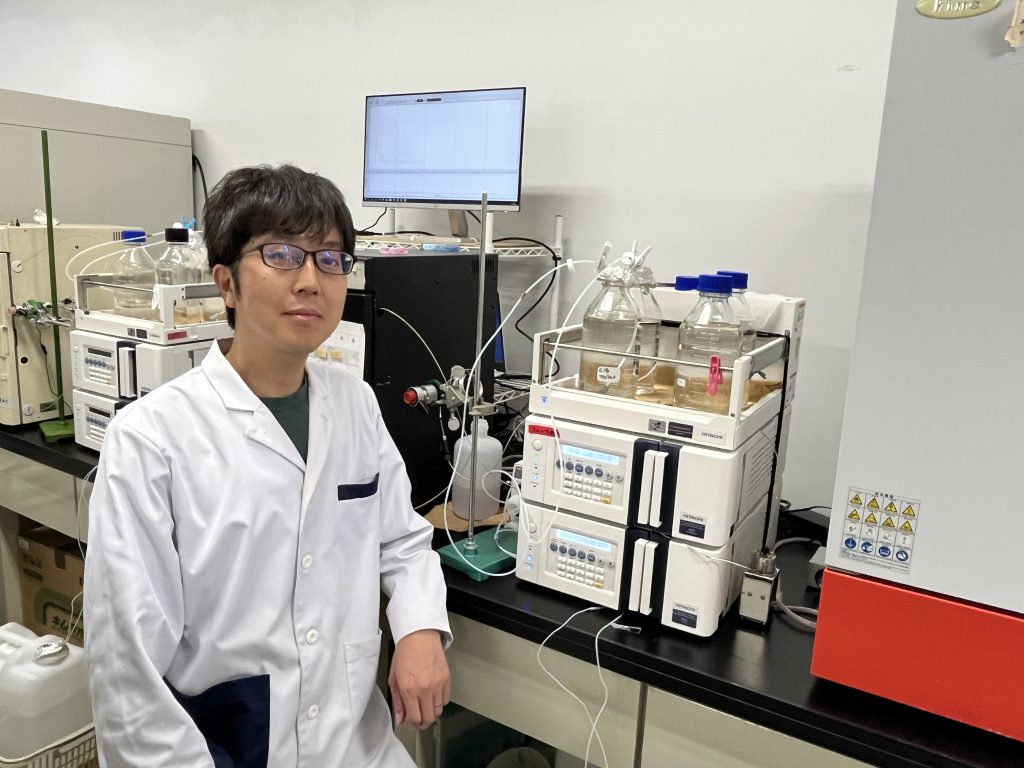

最後の質問になります。生物と化学を横断しながら研究を進めていらっしゃる先生にとって、「これは欠かせない」と思われる装置や試薬、サービスなどがあれば教えてください。

全てが重要ですが、あえて挙げるなら、まずは共同研究をさせていただいている先生方(コラボレーター)の存在です。私たちの研究室ではタンパク質の発現を行っていないので、先生方からご提供いただくタンパク質がなければ、そもそも研究が始まりません。

試薬全般ももちろん不可欠ですし、装置で言えばHPLC(高速液体クロマトグラフィー)は絶対に欠かせませんね。タンパク質の精製から構造解析まで、あらゆる場面で活用しており、これがなければ研究が完全に止まってしまいます。学生時代から島津製作所さんのHPLCを愛用していますが、最近は日立さんの製品もリーズナブルで性能も良く、大変助かっています。

――本日は、先生の研究の奥深い魅力からプライベートな一面まで、多岐にわたる貴重なお話をありがとうございました。

先生プロフィール情報

今回、インタビューにご対応いただいた荒井先生の研究室では生命活動や物質生産に不可欠な「酸化還元反応」を中心に研究を進められています。

東海大学先進生命科学研究所 荒井堅太准教授

Education

B. Sc. March 2008, Department of Chemistry, School of Science, Tokai University

M. Sc. March 2010, Department of Chemistry, Graduate School of Science, Tokai University

D. Sc. September 2012, Department of Science and Technology, Graduate School of Science and Technology, Tokai University

引用:東海大学 先進生命科学研究所 荒井堅太 研究室 メンバー紹介より

https://www.tokai-arai-lab.com/blank-c1e0g

専門用語解説

液-液相分離 (えきえきそうぶんり)/liquid-liquid phase separation

英語ではLiquid-Liquid Phase Separation (LLPS)と呼ばれます。特定のタンパク質やRNAなどが細胞内の水溶液中で自発的に集まり、周囲と混ざり合わない液滴(ドロップレット)を形成する現象です。この液滴は、細胞膜のような明確な膜構造を持たないにもかかわらず、特定の分子を高濃度に凝縮させることで、効率的な化学反応の場(膜のないオルガネラ)として機能すると考えられています。先生の研究では、生命の根幹に関わるこの現象を化学の力で再現し、制御することを目指しています。

反応場 (はんのうば) / reaction field

本記事では、生体内において化学反応が起こる特殊な「空間」や「環境」を指す言葉として使われています。試験管の中のような均一な溶液とは異なり、生体内では液-液相分離などによって特定の分子が高濃度に集積し、反応効率や選択性が最適化された微小な空間が形成されています。このような、動的かつ平衡的な化学反応システムが巧みに構築された空間を「反応場」と表現しています。

創薬モダリティ (そうやくモダリティ) / Drug Discovery Modalities

医薬品における治療手段の種類や様式のことです。古くからある化学合成によって作られる「低分子医薬」や、タンパク質を基盤とする「抗体医薬」、さらには「核酸医薬」「細胞治療」「遺伝子治療」など、その種類は年々多様化しています。特定のタンパク質を標的としてその機能を抑える、といった従来のアプローチに対し、本記事で紹介されている「反応場そのものを強化して疾患を防ぐ」という考え方は、全く新しい創薬モダリティの創出に繋がる可能性を秘めています。

バイオ医薬品 (バイオいやくひん) / biopharmaceutical

遺伝子組換えや細胞培養といったバイオテクノロジーを用いて製造される医薬品の総称です。主にタンパク質や抗体、ワクチンなどが含まれます。化学合成によって作られる従来の低分子医薬品と比較して、標的への特異性が非常に高く、効果が高い一方で、製造コストが高価になる傾向があります。インタビューでは、このバイオ医薬品(特に抗体医薬)の生産効率を飛躍的に向上させることが、研究の大きな目標の一つとして語られています。

HPLC (高速液体クロマトグラフィー) / High-Performance Liquid Chromatography

High-Performance Liquid Chromatographyの略称で、液体に含まれる様々な成分を分離し、分析するための装置です。高圧のポンプで液体(移動相)をカラムと呼ばれる管(固定相)に送り込むことで、各成分がカラム内を通過する速度の違いを利用して分離します。化合物の精製(必要な物質だけを取り出す)、定量(どれくらいの量が含まれるか調べる)、同定(何の物質かを特定する)など、化学やライフサイエンスの研究開発において不可欠な分析手法の一つです。

まとめ

本インタビューでは、荒井先生の「有機化学×生物学」による先進的な研究と、その背景にあるお考えを伺い、現場担当として大変貴重な機会となりました。特に〈反応場〉という視点から生命現象に迫るアプローチには、研究の深さと社会への大きな可能性を感じました。

普段の納品やご注文対応などを通じて先生の研究に関われることに改めて感謝するとともに、今後も製品やサービスを通じてお役に立てるよう努めてまいります。

(インタビュー担当:鳴澤(理科研鎌倉営業所))