研究テーマの探索や、自身の研究の将来性に悩んでいませんか?「水素」という最も身近な元素の同位体である「重水素※1」が、創薬から材料科学まで、あらゆる分野に革命を起こす「宝の山」として、今、大きな注目を集めています。

この記事では、「重水素学」を牽引する第一人者の大阪大学大学院薬学研究科/薬学部 機能分子製造化学分野 澤間善成 教授に、研究の最前線とその無限の可能性についてお話を伺いました。

この記事を読めば、以下のことがわかります。

- なぜ今、「重水素」がこれほど注目されているのか?

- 医薬品開発の常識を変える「Dスイッチ」という新概念とは?

- 誰もが見過ごしていた現象から、新たな価値を生み出す研究アプローチ

- 若手研究者がアカデミアで輝くための、ワークライフバランスの考え方

この記事が、あなたの研究を新たなステージへ進めるきっかけとなれば幸いです。

目次

特別ロングインタビュー「重水素研究の最前線で新な学問領域を切り開く」

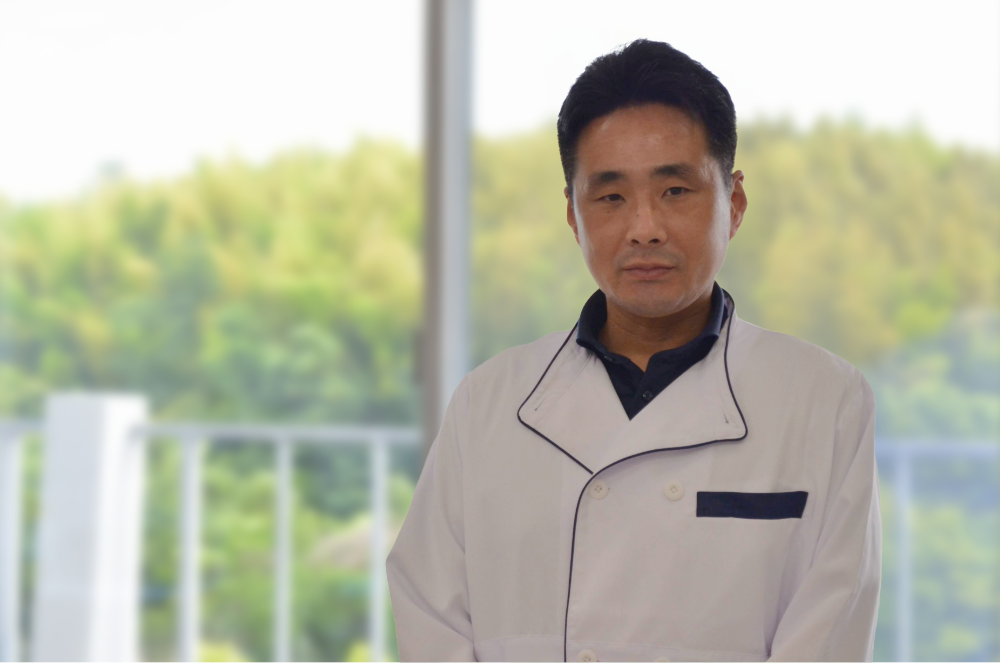

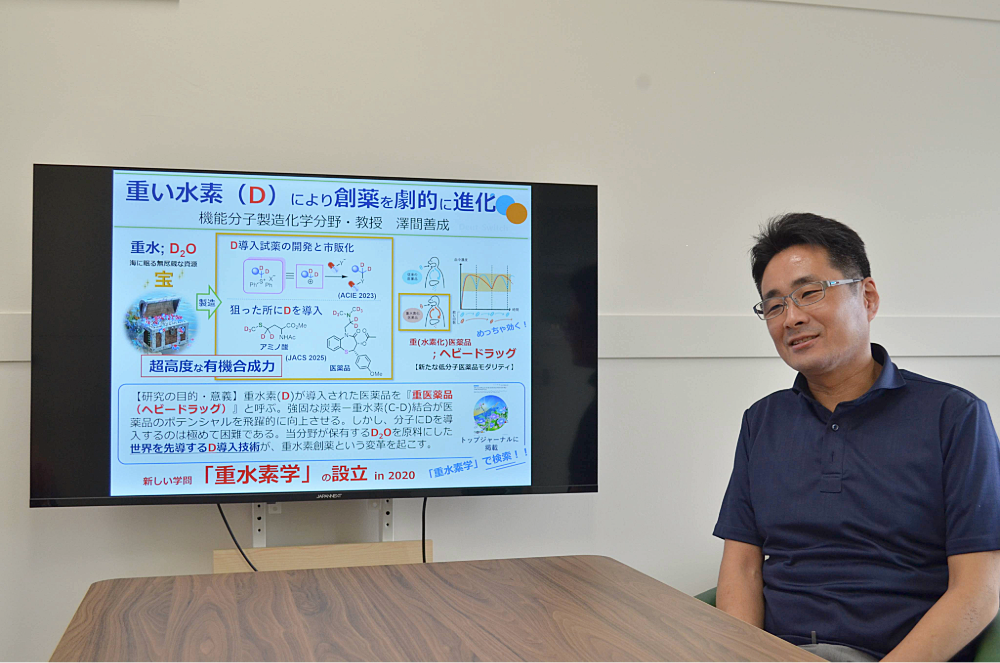

大阪大学大学院薬学研究科/薬学部 機能分子製造化学分野 澤間善成 教授

大阪大学吹田キャンパスの先生の研究室でお話をお伺いさせていただきました。

先生が重水素研究に出会われたきっかけ、重水素の可能性、若手研究者の皆様へのメッセージをお伺いしてきました。

薬学への貢献を目指した重水素研究への道

―― まず、先生が重水素の研究に進まれたきっかけについてお聞かせいただけますでしょうか。

私の専門は有機合成化学、特に薬学分野における生物活性化合物の創製とその活性評価です。岐阜薬科大学に在籍していた頃、佐治木先生が重水素を分子に組み込む研究をされており、それがこの分野に足を踏み入れるきっかけとなりました。当時は「水素(H)と重水素(D)は基本的に同じもの」という認識でしたが、この研究を通して「HとDは異なるものだ」という衝撃を受けました。有機合成を専門とする私にとって、HをDに置き換えることが新しい化合物の創製につながるという事実に大きな魅力を感じ、重水素の研究に没頭し始めました。この研究を始めた時期と、HとDが異なるものとして認識され始めた歴史的なタイミングが重なったことも、重水素学という新たな学問分野の創設につながる原動力となりました。

――まさに歴史的なタイミングと先生の出会いが重なり、化学反応のように興味を持たれたのですね。

ええ。もし昔のように単なる標識物質としての価値観に留まっていたら、これほど深く研究を続けることはなかったでしょう。私たちは薬学部ですので、重医薬品※2の創製を目指しています。そのためには、既存のアプローチでは限界があると感じ、新たな方法論を確立する必要があると考えました。それが、2020年に立ち上げた学術変革領域研究「重水素学」へとつながっています。4人の研究者でチームを組み、重水素学という新しい学問領域を構築しました。

―― 新たな学問を創造されたのですね。

先生:その通りです。有機合成の分野では様々な合成手法がありますが、「合成したものをどうやって作るのか」、そして「HとDは違うと言われているが、実際どれくらい違うのか」という点はまだ誰も体系的に解明していません。そういった問いに答えるべく、異なる分野の専門家が集まり、重水素学の研究に取り組んでいます。

分野を超えた連携から生まれた「Dスイッチ※3」

―― 新しい学問を創り出すというのは、なかなか経験できないことだと思います。最初の4人のメンバーはどのようにして集められたのでしょうか。

2020年に始まった学術変革という新しい研究枠組みの初代チームとして、年上の中心となる先生が中さん(京都大学大学院薬学研究科 准教授)に声をかけ、重水素といえば岐阜薬科大学だろうということで私が加わりました。その後、HとDの計算を正確に行う必要性を感じ、以前にお会いしたことがあった石元さん(広島大学先進理工系科学研究科 教授)に声をかけ、さらに医薬品における代謝安定性※4向上の重要性から代謝の専門家、前川さん(同志社女子大学薬学部 教授)にも加わってもらいました。初回の申請書作成時には、皆で会ってからまだ1、2ヶ月しか経っていませんでした。

―― 初対面の方々と短期間でチームを組まれたのですね。学会での面識もほとんどなかったのでしょうか。

まったく異なる分野の人達でしたから、ほとんどありませんでした。中さんとは多少の面識がありましたが、他の方は殆ど知りませんでしたね。そうした異分野の研究者が集まったことで、今では様々な方々と共同研究を進め、当初の4人から多くの共同研究者へとネットワークが広がっています。

――4人で始まった新しい学問が、今ではこれほどまでに広がっているのですね。それだけ重水素学に大きな可能性を感じている方が多いということでしょう。

私たちは「重水素で世界を変える」というキーワードを掲げ、「Dスイッチ」と名付けています。これは、かつて「キラルスイッチ※5」という概念が医薬品開発の常識を変えたことに由来しています。キラル化合物にはR体とS体という鏡像異性体があり、生体内では一方の体のみが認識されます。例えばサリドマイド事件のように、一方の体は薬効があっても、もう一方の体に予期せぬ副作用があることが判明しました。そこで、1990年代頃からキラルな医薬品のみを使用する「キラルスイッチ」の時代が到来しました。私たちはそれにならい、HをDに置き換えることで新たな時代を築こうと「Dスイッチ」と名付けたのです。

―― なるほど。キラルスイッチが新たな常識となり、今度はDスイッチが新たな常識を作っていくのですね。

重水素の応用は医薬品に限りません。HをDに置き換えることで安定性が向上するため、様々な材料分野でも応用可能です。現在は医薬品に特化して研究を進めていますが、将来的にはあらゆる分野の物質特性を向上させることを目標としています。

研究を続ける原動力と水素研究の重要性

――重水素と出会ってからのお話を伺ってきましたが、それ以前のキャリア、特にドイツ留学でのご経験など、研究を続けるきっかけとなったエピソードはありますか。

ドイツに行ったからというわけではありませんが、これまで所属した研究室ではどこでも、自由に研究をさせてもらえました。博士研究員として留学すると、向こうの指示に従うことが多いのですが、私の場合は自分で考えて研究を進めることを許されていました。自分で考えた成果が実を結び、周囲に「面白いね」と言ってもらえることが、研究を続ける大きなモチベーションとなっています。

――自分で考えて自由に研究できる環境が、今の先生の新しい学問を創り出すという姿勢にもつながっているのですね。学生さんに対しても、同じような考えをお持ちなのでしょうか。

ええ。学生には基本的に研究テーマを押し付けません。もちろん、学部生の頃は「これをやってみたらどうか」と提案することもありますが、学年が上がるにつれて自分でテーマを見つけ、考えてくるように促しています。

―― 重水素との出会いが先生にとって大きなインパクトだったと思いますが、そこにつながるご経験などはいかがですか?

研究におけるインパクトは、重水素そのものというよりも、むしろ「水素」がキーワードでした。もともと佐治木先生が、海水中に豊富に含まれる重水から有機分子に重水素を導入する研究をされていて、その中で「水素雰囲気下で反応が劇的に速くなる」という手法を開発されていたのです。しかし、水素はボンベで管理する必要があり、引火性もあります。佐治木先生の手法は非常に有用なのですが、もっと気軽にできる手法を開発したいと思い、水素の代替物を見つける研究から始めたのです。

―― 水素を取り出す研究をされたのですね。

はい。水から水素を取り出す研究を最初に行いました。具体的にはボールミルという装置を使って、水から水素を効率よく発生させる研究です。これが岐阜薬科大学での最初の仕事でした。当時からエネルギー問題は注目されており、液体や固体から水素を取り出して利用する流れがあったため、水からの水素発生は画期的な成果でした。

――その後、重水素化に応用されたのでしょうか。

ええ。水からの水素発生とは直接関係ありませんが、その研究の過程でイソプロパノールという消毒液から水素を取り出し、重水素化反応に利用できることを発見しました。これにより、それまで合成不可能だった重水素化合物の合成が可能になったのです。必要な量の水素をその場で調製して供給できるようになったことで、反応条件が非常にマイルドになり、高効率な合成が実現しました。

―― 工程を工夫することで、よりコントロールしやすくなったということですね。

その通りです。非常にコントロールしやすくなりました。重水素の前に「水素」が私の研究における重要なキーワードですね。重水素の研究は、この水素研究から発展したものです。

未解明な部分が多い「宝の山」としての重水素

―― 重水素の特徴や応用分野について教えていただけますでしょうか。

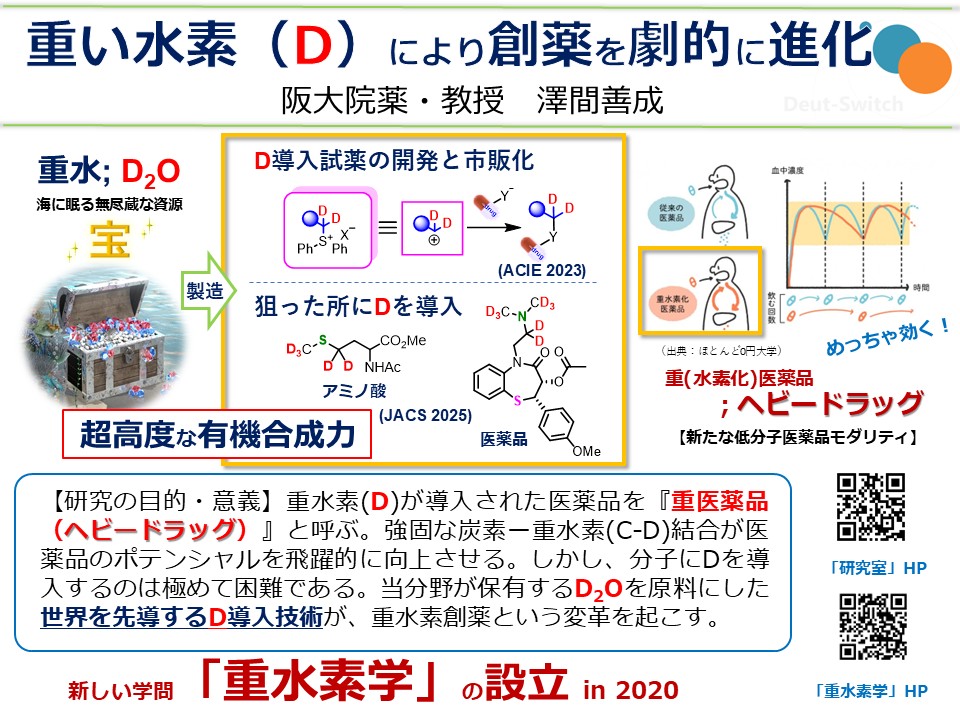

まず、重医薬品が最大の目標です。私のルーツは薬学にあり、ずっと薬の研究に貢献したいという思いがありました。水素の同位体となると、トリチウムなどのイメージが先行し、世間の方は危ないという印象を持ちますが、重水素は放射性を持たず安定である点が特徴として挙げられます。また、通常の水素(H)と比べて、重水素(D)が結合したC-D結合の方がC-H結合より安定です。これが重医薬品が成り立つ基盤となります。

2017年に初めて重医薬品が上市されて以来、2025年までに6つもの重医薬品が承認されるなど、その開発ペースは急速に加速しています。しかし、日本の製薬企業がこの分野にあまり興味を示さないのは疑問に感じています。コスト面や、他社の医薬品にDを導入することで特許紛争に発展するリスクなどが背景にあるのかもしれません。私は製薬企業に対し、他社の医薬品にDを導入するのではなく、自社の開発品にDを活用し、特許戦略も含めて新たな価値を生み出すことを提案したいと考えています。

――自社のリソースにDをうまく活用し、より良いものにして特許を再取得することで、ビジネスチャンスが広がるということですね。

ええ、その可能性は十分にあります。重医薬品は代謝安定性が向上し、薬効が高まるというメリットがあります。また、H体では副作用が出てしまい医薬品として成立しない場合でも、D体を導入することで医薬品になる「デノボ※6」というケースも存在します。製薬企業は開発段階からDの導入を検討していく必要があるでしょう。

ただし、特許以外の課題もあります。HをDに置き換えることで代謝安定性が増すことは広く知られていますが、一部の重医薬品では脂溶性が著しく低下している事例が報告されています。HとDでは油への親和性は変わらないはずなのに、これほど大きな差が出るというのは、代謝安定性以外の効果も関係していることを示唆しています。私たちはこの事実に衝撃を受けており、HとDの違いについてさらに深く解き明かす必要があると考えています。実際に、私たちはDを導入することで、酸性条件下での水溶性が2倍程度向上するケースを見出しており、これを製薬企業の方々に話すと大変驚かれます。

―― まだまだ未解明な部分が多いのですね。

その通りです。重水素は1930年代に発見され、ノーベル賞も受賞していますが、100年近く経った今でもその特性のほとんどが未解明です。重水素の研究を始めた当初は「なぜ今さら古いことをやるのか」と言われることもありましたが、「では、何が分かっているのか」と問えば、誰も答えられないのが現状です。まさに「宝の山」だと感じています。

応用分野は医薬品にとどまりません。分析分野では、D体を用いることで体内での動態をより詳細に観察することができます。例えばMRIではHの振動を検出していますが、Dバージョンを用いると水が検出されないため、D体のみが鮮明に見えてくるという技術もあります。しかし、こうした応用にはD体化合物が必要ですが、市場には単純な分子しか流通していません。

―― より複雑な分子のD体が開発されれば、応用範囲も広がるのですね。

はい。大学だけでなく、試薬メーカーや企業も積極的に研究を進めるべき分野だと思います。新たな共同研究の可能性が数多く秘められている分野です。

澤間先生からご提供の重水素に関する重点資料

重水素学の社会的インパクトと今後の展望

――重水素の将来的な社会的インパクトについて、どのようにお考えでしょうか。

まず、重医薬品は新たな産業として確立されるでしょう。 すでに同位体を扱う企業はいくつか存在します。現在共同研究を進めている試薬メーカーも、化合物全体にDを導入することはできますが、特定の部分にだけDを導入することはできません。しかし、今後必要となるのは、まさに「ポイントでDを導入する技術」だと考えています。これが重水素学の大きな課題であり、ここをクリアできればさらなる社会的インパクトを生み出すことができるでしょう

――ポイントでDを導入するのは非常に難しい技術なのですね。

非常に難しいです。Angewandte ChemieやJournal of the American Chemical Societyといった、科学分野の最高峰の雑誌に掲載されるような成果が求められます。選択的にDを導入する技術は極めて重要です。例えば、イメージングに使われるメチオニンというアミノ酸のD体は全てにDが入ったものが売られていますが、数ミリグラムで数万円もするほど高価です。しかし、イメージングに必要なのは、特定の位置に入ったDだけで十分なケースも多いのです。私たちは必要な部分にだけDを導入する技術を開発しており、これによりコストを大幅に削減できます。

―― コストの課題を解決することで、さらに学問が進展し、産業化が加速するのですね。試薬メーカーとの連携も検討されているのでしょうか。

ええ、医薬品にDを導入する技術については、試薬メーカーと組んで販売を検討しています。 ただし、試薬として販売するよりも、必要に応じて受託生産という形になるかもしれません。 メーカーに依頼すれば非常に高価になりますが、私たちに依頼してくだされば、比較的安価に提供できます。

現在、京都大学の中さんが中心となって、重水素の依頼を受ける拠点を作る取り組みを進めています。依頼があれば、合成できる研究者へと話が繋がり、必要なD体を提供できるようなシステムを構築しようとしています。

―― 利用しやすい枠組みも整備されているのですね。

はい。将来的には、より多くの研究者や企業にこの技術を活用してもらいたいと考えていますが、マンパワーや資金の問題もあるため、大きな枠組みができた後に本格的に展開していくことになるでしょう。

研究の持つ意味と若手研究者へのメッセージ

―― 先生にとって、研究が持つ意味とは何でしょうか。

基礎研究というのは、自分の興味を持ったこと、世の中にまだ知られていないことを明らかにしていくことが最も重要だと考えています。 応用も勿論大事かと思います。大学ではまず基礎研究をやることが大事だと思います。

――最近は、応用研究が資金獲得につながる研究が増えている傾向にありますが、やはり基礎研究があってこそ、それらの応用研究が成り立つのだと強く感じます。先生のような基礎研究を追求されている方々を、私たちも応援したいです。

大阪大学は基礎研究を重視する姿勢を強く打ち出しているので、素晴らしい環境だと感じています。

―― 若手研究者や、これから研究を目指す方々へのメッセージをお願いします。

重水素学という新しい学問分野を立ち上げましたが、残念ながらまだ体系的に学べる教科書がありません。現在、中さんが中心になって作成を進めていますので、それまで待っていてください、というのが一つ目のメッセージです。

そして、重水素に少しでも興味を持った方は、ぜひ研究会などに顔を出してみてください。そこから新たな発見があるはずです。また、私たちが扱っているのは重水素ですが、有機分子にはほぼ全ての水素が含まれています。重水素に置き換えることで何が起こるのかという話なので、関連していない分野は存在しません。全く異なる学問だと思わずに、自分自身の分野にも関連する可能性を秘めていると感じてほしいです。

―― 水素はあらゆる物質の基本的な要素ですものね。自分の研究とは関係ないと思われがちですが、実は多くの分野につながっているのですね。

その通りです。これまで見えていなかったものが、重水素を導入することで見えてくることがあります。例えば、有機物質中では気づかないうちにHとHの交換が起こっていることがあります。重水素を導入することで、本来ターゲットとしていない場所での交換が見えてくるのです。私は現在、グラム60円程度の安価な材料から、グラム170万円相当の価値を持つ物質を一段階で合成できる技術を開発しています。これは、これまで誰も注目してこなかった現象に着目したことで実現したものです。重水素学は、誰もが見逃している現象を発見する可能性を秘めているのです。

ワークライフバランスと研究者の在り方

――最後に、先生の日常や研究者としてのライフワークバランスについてお聞かせいただけますか?

早く帰ることと研究に費やせる時間を増やすことを心がけています。教授がいつまでもいると、若い先生は帰りにくいですよね。 また、 アカデミアに進みたがる若手が少ない現状を見ると、学生らは先生方が忙しすぎるという現状を強く感じているのかと思います。教授になると、講義だけでなく、大学運営などの仕事が増えてきます。そんな中でも、できるだけ研究を考える時間を増やして学生とディスカッションし、『アカデミックの分野は楽しいよ』と学生に少しでも感じてもらえるように努力しています。

――それは非常に重要なことですね。

また、若い先生方には、家族、特に幼い子どもと過ごす時間も大切にしてほしいと考えています。

――現代のワークライフバランスを重視する傾向からすると、若い研究者にとって先生の姿勢は理想的だと思います。

岐阜薬科大学にいた頃は、土曜日も大学に行かず、毎日午後6時には帰宅していました。 それでも成果が出せるということを、皆に知ってほしいですね。

――先生は感情を表に出さず、学生からの相談には必ず耳を傾けてくださる、理想の上司だと感じています。常に余裕があるように見えますが、実際はそうではないのですね。

そうですね、実際は全然余裕がありません(笑)。使える時間は効率的に研究や様々なことに充てています。オンとオフをしっかり分け、研究者でもライフワークバランスを保てる姿を見せることで、アカデミアに進む若手が増えてくれることを願っています。岐阜薬科大学の教え子の中には、アカデミアに進んだ者も結構います。

―― 先生が研究の楽しさを伝えていらっしゃるからこそですね。メールの返信もいつも早く、お忙しい中でも素晴らしい姿勢だと感じています。

仕事をため込む方がストレスなんです。メールが来たらすぐに返して終わらせる方が楽ですね。

――まさに大学の教授でありながら、ビジネスマンのような感覚をお持ちなのですね。若手のコミュニティ形成、後進の育成、異分野の方々にも分かりやすい説明、そして研究のワクワク感とビジネスとしての成果の両方を追求される先生の姿勢に感銘を受けました。先生がさらに成果を上げ、楽しい研究と成果の両立を探求されることを期待しています。

専門用語解説

重水素(Deuterium)

水素の同位体の一つです 。トリチウムとは異なり放射性を持たず安定しているという特徴があります 。通常の水素(H)と比較して、重水素(D)が結合したC-D結合はC-H結合よりも安定です 。かつては単なる標識物質と見なされていましたが、現在では「HとDは異なるもの」という認識が広まっています 。

重医薬品 (Deuterated Drug / Heavy Drug)

既存の医薬品に含まれる水素の一部を重水素に置き換えた医薬品のことです 。研究チームが創製を目指す最大の目標です 。重水素に置き換えることで代謝安定性が向上し、薬の効き目が高まるメリットがあります 。2017年に初めて製品が上市され、その開発は加速しています 。

Dスイッチ (D-Switch)

研究チームが「重水素で世界を変える」という目標を掲げて名付けたキーワードです 。医薬品開発の常識を変えた「キラルスイッチ」にならい、物質の水素(H)を重水素(D)に置き換えることで医薬品や材料分野に新たな時代を築こうとする概念です 。

代謝安定性 (Metabolic Stability)

医薬品が体内でどれだけ分解されにくいかを示す性質です 。化合物の水素を重水素に置き換えることで代謝安定性が増すことが広く知られており、薬効を高める効果につながります 。重医薬品がもたらす主要なメリットの一つです 。

キラルスイッチ (Chiral Switch)

1990年代頃に医薬品開発の常識となった考え方です 。鏡像関係にあるキラル化合物のうち、薬効がある一方の体のみを使用するというものです 。サリドマイド事件をきっかけに、副作用のリスクを避けるために重要視されるようになりました 。「Dスイッチ」という概念のモデルとなっています 。

デノボ (De novo)

重医薬品開発における一つのケースを指す言葉です 。通常の水素(H)化合物では副作用などが出て医薬品として成立しないものが、重水素(D)を導入することによって初めて医薬品として成立する場合を指します 。

関連セミナーのご案内

サイサチでは今回インタビューをさせて頂いた 澤間先生にご登壇いただく重水素に関するセミナーを開催いたします。

共催:株式会社島津製作所

(特別講演 大阪大学大学院薬学研究科機能分子製造化学分野 澤間 善成 教授)

日付:2025年9月19日(金)

時間:15:00~16:30

まとめ

スライドを用いてわかりやすくお話をしていただきました!

澤間先生ありがとうございました!

重水素のもつ可能性と明るい未来をお伺いすることができました。重水素に取り組む企業・大学が増え、学問としてさらなる広がりを見せることが楽しみになるお話でした。

引き続きサイサチでも重水素に関する情報をキャッチアップして皆さんにお届けしていきたいと思います。

各関連リンク

■澤間教授研究室HP(大阪大学 大阪大学 薬学研究科 機能分子製造化学分野)

https://handai-seizo.jp/

■重水素学HP(重水素学 学問創出プロジェクト)

https://deut-switch.pharm.kyoto-u.ac.jp/