本シリーズでは、羊土社「実験医学」の特集をテーマに研究に関するヒントやソリューション情報を提供しています。

今回は実験医学増刊 Vol.42 No.10「良い炎症・悪い炎症から捉え直すがんと免疫―慢性感染、肥満、老化などによる慢性炎症を制御し、がんの予防と新規治療をめざす―」を編集された国立がん研究センター 研究所腫瘍免疫研究分野 分野長、先端医療開発センター免疫トランスレーショナルリサーチ分野 分野長および名古屋大学大学院医学系研究科 微生物・免疫学講座 分子細胞免疫学教授 西川 博嘉 先生の国立がん研究センターのラボにお伺いし、現在の研究に進むきっかけや、免疫学の面白さ、これからの展望などをインタビューさせて頂きました。

目次

西川先生特別インタビュー『免疫研究との出会いと今後の展望』

これまでの受賞賞状のならぶ居室にお招きいただきました

東京築地にある国立がん研究センターと愛知県名古屋市の名古屋大学に拠点を置かれ、がん免疫、がん免疫治療の研究をされている西川 博嘉先生にお話しをお伺いしてきました。

研究者へ進んだキッカケ「免疫研究との出会い」

三重大学医学部医学科をご卒業され、研修医としてキャリアをスタートされた西川先生は研修を終えた後に血液腫瘍内科に入局され、そこで多くのがん患者さんの治療に携わられました。しかし当時のがん治療の現場では、殺細胞性抗がん剤( 副作用が強くでる従来からあるがん治療薬)が主な治療法で、骨髄移植(造血幹細胞移植)を受けることができた患者さんでようやく治癒が得られるという時代でした。残念ながら多くのがん患者さんが亡くなってしまう日々を過ごし、先生は「新しい治療を作りたい」と思いを抱き大学院に入って研究を始められました。そして免疫系が持つ力に新しい治療の可能性を見出し研究者としてのキャリアを歩まれていきます。先生のお話しを聞くと、研修医時代の経験から、「がんを治したい」という強い思いを感じました。一貫したその思いが数々の功績とこれからの研究にもつながっていると感じます。

現在のがん免疫研究をスタートされたのは、1940年ごろのアメリカの論文の「マウスがある腫瘍株を拒絶すると、同じ腫瘍株を再度接種しても拒絶するが、別の株は拒絶しない」という現象をもとに、がんが免疫系でコントロールされているのではないか、と考える様になったのがきっかけであるとのことでした。

また、当時主流であった分子標的薬について「その標的分子ががん細胞からなくなってしまったら効かなくなる」という単純な疑問もあったと語ります。

当時「免疫の研究」は感染症や移植に対する研究が主たるテーマでありましたが、上記のような現象や疑問、そしてがんを治したいという思いから「がん免疫」の研究をスタートされたとのことでした。

世界最高峰のがんセンター「Memorial Sloan Kettering Cancer Center」での経験

三重大学でがん免疫の研究をスタートさせた西川先生は、「免疫系」にがん治療の可能性を見出し、近代腫瘍免疫学の父と言われるLloyd J. Old博士のいるアメリカ・ニューヨークの「Memorial Sloan Kettering Cancer Center」へ留学されます。そこでの経験が先生のターニングポイントだったと教えてくださいました。

そこでは、Lloyd J. Old博士よりマウスではなくヒトでの免疫研究を進めるように、また、ヒトのがんを見る「医者であるからこそできる研究」を心がけなさい、と指導をうけ、当時では先進的だったヒトでの免疫研究をスタートさせました。当時の日本ではがん抗原に対するワクチン研究が主流である中、がんに対して生じた抗腫瘍免疫応答に対する抑制機構の研究に没頭されていました。

「Memorial Sloan Kettering Cancer Center」では、毎日のランチタイムでその日に発表された論文の話を同僚の方と語り合い、自分のフィールドで見逃している論文はないだろうと思うほど深くがん免疫の研究に打ち込める、厳しくも素晴らしい環境だったと、教えてくださいました。

日本での研究、人と時代の巡り合わせ

アメリカでの留学を終えて三重大学に戻り、その後臨床の現場を離れる決断をされ、制御性T細胞の発見者である大阪大学免疫学フロンティア研究センターの坂口志文教授の教室で研究を継続されました。大阪大学への異動はアメリカニューヨークでコーリー賞の受賞式に来られた坂口先生との縁がきっかけとのことでした。大阪大学で5年間特任准教授として研究され、その後現在の国立がん研究センター、名古屋大学での研究へとつながっていきます。

日本での研究をお話しされる中で、坂口 志文先生(現 大阪大学栄誉教授)や上田龍三先生(現 名古屋大学特任教授)や間野 博行先生(現 国立がん研究センター研究所長) との出会いを転機と語られ、ヒト細胞を使ったがん免疫の研究において「ゲノム」の解析が重要であること、「免疫チェックポイント阻害剤が臨床現場で使える時代」に研究ができたことからご自身を「ラッキーな世代の研究者」だと西川先生は語ります。

「時代の巡り合わせ、節目節目でその時代をリードする先生との出会い」が西川先生の研究人生で大切な出来事だと教えてくださいました。「一つの事を突き詰めるということがすごく大変なことを教えてくださるとともに、見せてくれた」。そのような先生方との出会いを語られるお姿が印象的でした。

免疫学の最前線で研究をされている西川先生に免疫の魅力をお聞きしてみました。

”新型”コロナウイルスや”新型”インフルエンザなどの”新型”のウイルスに対しても私たちの体内の免疫細胞が対応できる奥の深さ、それはがんでも同様で、どこに起こるかわからない遺伝子変異に免疫反応を引き起こします。一方で、遺伝子変異が生じても免疫系が反応しない時があることもわかってきましたが、その反応が生じる根幹の機序はまだ解明されておらず、そこに免疫系の面白さがあると先生は言います。ゲノム解析やシングルセル解析などを用いた研究で見えてくる遺伝子変異に伴うアミノ酸置換等がある分子が免疫系に非自己として認識され、非自己と認識された場合は免疫応答が誘導される機序、その免疫反応の深淵さと美しさに魅力を感じると先生は教えてくれました。

免疫の魅力を語られる中での「あなたの体の中にはとても素晴らしい免疫系があるんですよ。もうそれだけで我々はもう素晴らしい。生きているって素晴らしい。」

というお言葉が心に刺さりました。その言葉には、免疫研究の深い魅力が凝縮されています。誰しもが持つ免疫というシステム、その素晴らしさに免疫研究の魅力があるのだと感じます。

先生のお話しをお伺いしていると、免疫研究は研究テクノロジーの発展を非常に効果的に取り入れることで発展していっていると感じました。「最新のテクノロジーに基づいた新しいツールを手にして研究することができる」、その上で再び「幸せな時代を生きている」と先生は語られました。注目した分子のみしか解析することができなかった時代から、網羅的に分子発現を解析できる時代となっており膨大なデータが得られるようになりました。「本当に大事なものを拾いに行く。ただ優位差をつけて何でもかんでも重要ですよと言ったら、それは科学ではなくなる。」という先生のお言葉は、テクノロジーが進んだ時代だからこそ、データの見極めができる様に研究者としてのクオリティを上げることが重要であるということを教えてくださいました。

日々の実験デザインなどで当たりをつけ、膨大にでてくるパスウェイ、分子のどれが主たる機序に関わるものか?を優先順位をつけて解析していく、、、研究者はそのセンスと経験で進化したテクノロジーを使いこなし研究を進めているということを改めて教えて頂きました。

さらに免疫の分野のブレイクスルーのヒントも聞いてみました。

免疫細胞は正常で活性化するなどにより変態することが許されている細胞で、その様子を時系列(生きた状態で)で見てみたいと先生は語りました。近い将来先生が期待される手法が開発される事を願います。

今回のタイトル「良い炎症・悪い炎症」

がんは各細胞が備えている正常な機構を悪用していると先生は語ります。

細胞の線維化(細胞中の結合組織が異常増殖を起こすこと)とがん化の例をお話しくださいました。「線維化した細胞はがん化しない(0ではない。がん化がしずらくなる。)がん化しないよう線維化するしかなかった。」一方で悪いと思われている線維化もがんという観点からみると、がん化を防ぐための防衛策だったということです。良い・悪いは立ち位置によってかわってくる、最近ご覧になった「落下の解剖学」という映画の例を取られ、免疫の奥深さを教えてくださいました。

免疫以外にきになる分野

「免疫細胞と神経細胞はいろいろな化学伝達物質をやりとりするという点で、非常に似ている」

免疫以外に興味のある分野は?と聞くと、神経細胞とその代謝産物のお話しを聞くことができました。抗腫瘍免疫応答の観点から、脳に行くと免疫細胞の機能が極端に落ちる点や、マクロファージの名称が脳ではミクログリア、肝臓ではクッパー細胞という、なぜマクロファージではダメだったのか?という点にも疑問をお持ちのようです。また神経での研究が、狙った細胞に免疫を伝える飛び道具になるのではないか?と先生は語られました。神経細胞が持っている特徴的な機構を免疫にも使用できるのではないか?とお考えのようです。

免疫以外の分野にも関心を持ち、広い視野で研究を進める姿勢が印象的でした。免疫への応用を考えられている先生の研究に対するお考えの一端を垣間見ることができました。

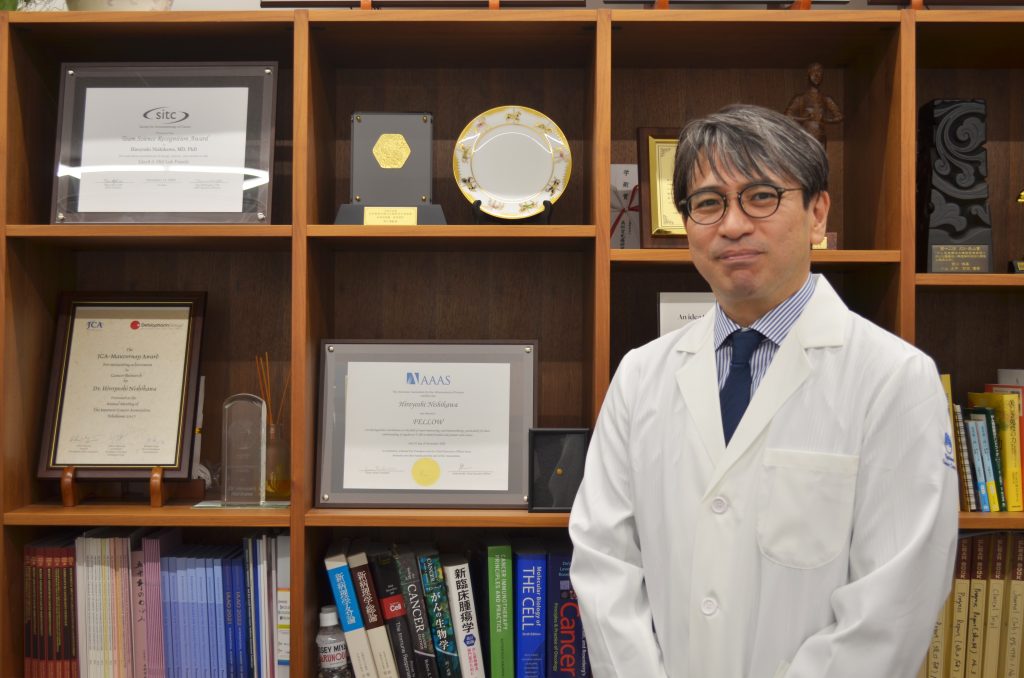

西川先生の研究を支えるサービス・機器

インタビューの最後に先生の研究を支えているシステムをお伺いしました。

免疫学が他の学問とどこが違うか?とう問いに対して、免疫学は「機能学」である。発現した分子がタンパクになってどう機能したか?を見るのが免疫学である。と語気を強めに語っていただきました。その「機能学」の免疫学の研究において重要なのが、タンパク質発現やタンパク発現に基づいてある物質を反応させたらどのような変化が見られるのか?を解析するシステムが、研究において重要とのことです。具体的にはフローサイトメーターやCyTOF、Incucyteのお名前をお伺いすることができました。

また、イメージフローの魅力についても教えてくださいました。イメージフローでは、従来のフローサイトでゴミとして扱われ、除去されていたダブレットを生細胞として生きたまま解析できる。これは先生の研究において、嬉しい技術革新だったとお伺いすることができました。

セルソーターの並ぶ中にあったS8セルソーター。

ドラフトも専用のようです。

先生のラボにある 「BD FACSDiscover™ S8セルソーター」を見学させて頂きました。ヒト細胞を扱うため、専用のドラフトに入れての稼働となります。画像解析機能を搭載したスペクトルセルソーターは細胞解析・ソーティングは新たな次元を迎え、細胞集団の特性解析に新しい可能性を与えています。

西川先生は、免疫細胞の変化を時系列で観察する手法の開発に期待を寄せています。近い将来、さらなる技術革新が研究を進展させ、免疫研究の新たな時代を切り開くことを願っています。

羊土社「実験医学増刊 Vol.42 No.10」のご紹介

インタビューに答えて頂いた西川先生が編集された、実験医学増刊 Vol.42 No.10「良い炎症・悪い炎症から捉え直すがんと免疫―慢性感染、肥満、老化などによる慢性炎症を制御し、がんの予防と新規治療をめざす―」では慢性炎症とがんの関係、がんの予防と新規治療に向けた研究・技術開発等の最前線がまとめられている一冊となります。

実験医学増刊 Vol.42 No.10 購入申し込みフォーム

今回ご紹介の羊土社「実験医学増刊 Vol.42 No.10」をご購入・お問合せ希望の場合はフォームを記入の上送信ください。

追って担当営業よりご連絡申し上げます。

概論

免疫チェックポイント阻害剤の成功により、がん免疫療法は外科的治療、化学療法、放射線療法に続く4番目のがん治療法として注目を集めている。がん免疫療法の臨床導入はさまざまな疑問をもたらした。その一つが、免疫細胞が重要な要素を占める炎症はがん免疫療法においてどのような役割を果たしているか?ということである。慢性のウイルス感染などによる慢性炎症は発がんのリスクであることが広く知られている一方で、炎症性のがん組織をもつタイプのがんは免疫チェックポイント阻害剤の治療効果が高い。すると発がんーがんの進展ーがん治療のなかにはがんを駆逐する炎症(生体にとって良い炎症:味方)とがんを誘発、促進する炎症(生体にとって悪い炎症:敵)が存在することになるが、本稿ではそれらをどう考えるかについて述べる。

引用:『実験医学増刊 Vol.42 No.10

https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758104197/8.html

良い炎症・悪い炎症から捉え直すがんと免疫

慢性感染、肥満、老化などによる慢性炎症を制御し、がんの予防と新規治療をめざす』

あとがき

先生のラボのソーターが並ぶお部屋はまるで、

フローサイトメーターのショールームのようでした。

インタビューでは西川先生から免疫の魅力・奥深さ、免疫研究での今後の展望などをお伺いすることができました。

余談ですが国立がん研究センター研究所は中央の吹き抜けのデザインがおしゃれで、洗練された空間でした。(Web会議や集中した作業ができそうな個別ブースがあったのも印象的です。)

今回、快くお招きいただき、インタビューにご協力頂きありがとうございました。